Resilienz der Invertebratengemeinschaften in Grünlandböden

Den Ausgangspunkt für RESOILIENCE bildet das Konzept der Resilienz als Voraussetzung für die Entwicklung nachhaltiger Managementstrategien von Grünländern. Vor diesem Hintergrund sollen die bislang unbekannten Mechanismen der Resilienz und Resistenz von Bodenfauna-Gemeinschaften erforscht werden.

Wesentliche Ziele sind: (1) die Eröffnung innovativer Wege zum wissenschaftlichen Verständnis struktureller und funktioneller Reaktionen der Bodenfauna auf Management-bedingte Störungen, und (2) die Analyse grundlegender Prozesse, welche die Strukturierung von Invertebraten-Gemeinschaften unter den variablen Umweltbedingungen im Boden steuern.

Der konzeptionelle Rahmen von RESOILIENCE basiert auf Assembly-Analysen, welchen die funktionellen Merkmale der zahlreichen untersuchten Tierarten zu Grunde gelegt werden. Auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Skalen werden ökologische Prozesse untersucht, welche die Zusammensetzung einer Gemeinschaft prägen: Ausbreitungs-, Umwelt- und Interaktionsfilter. Störungsbedingte Assembly-Prozesse werden sowohl kurzfristig (Reaktion auf experimentelle Störungen), als auch längerfristig (Landnutzungshistorie) analysiert.

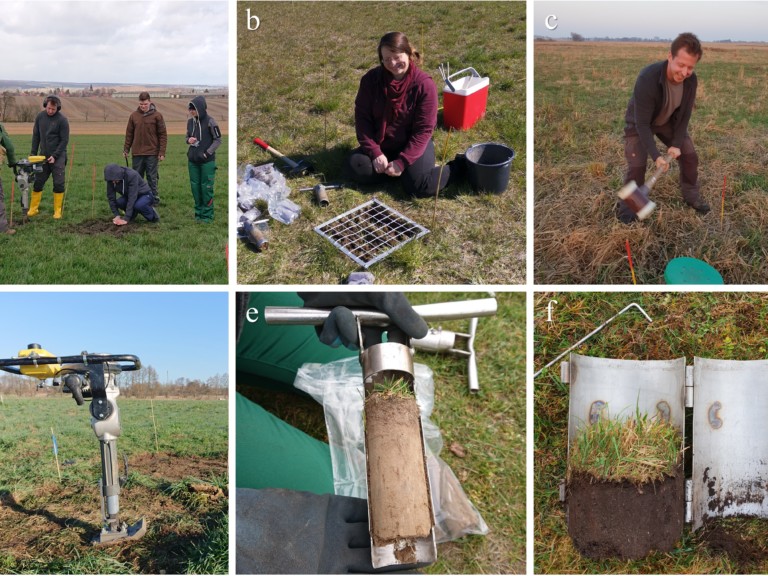

Die Untersuchungen konzentrieren sich auf die Landnutzungstypen und das Spektrum des Managementgradienten der Grünlandflächen der DFG Biodiversitäts-Exploratorien. Aufwändige Feld- und Mikrokosmos-Experimente dienen der gezielten Analyse wichtiger Aspekte der Erholung nach Bodenstörungen. Zusätzlich bietet der Vergleich der Beprobung der Bodenfauna im Jahr 2019 mit den Ergebnissen unserer Freilanderfassungen aus den Jahren 2009 und 2011, die Möglichkeit für eine großflächige Langzeituntersuchung.

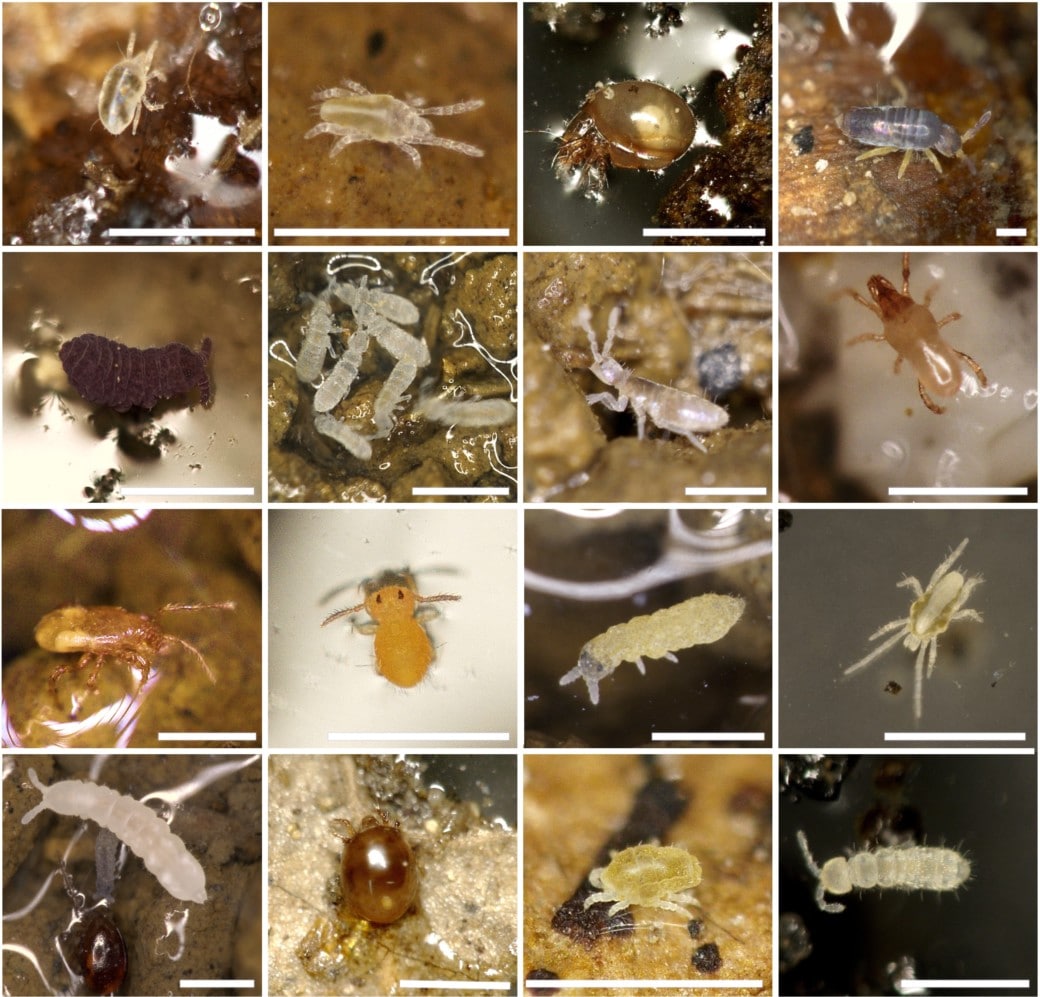

Die wesentlichen Messgrößen umfassen: verschiedene Bodenfauna Taxa (überwiegend auf Artniveau), die Struktur des Bodennahrungsnetzes, verschiedene Bodenprozesse (Spurengasfreisetzung, C- und N-Umsatz), und mikrobielle Parameter (PLFA). Der RESOILIENCE Datensatz bietet wertvolle Ansätze für die Weiterentwicklung statistischer Verfahren und Messgrößen zur Analyse biologischer Erholungsprozesse im Boden.

- Die Zusammensetzung der Bodenfauna-Gemeinschaften (Mikroarthropoden und Nematoden) ist abhängig vom Landnutzungstyp und basiert auf den funktionellen Merkmalen der einzelnen Arten innerhalb der Gemeinschaft. Es konnten sowohl Regions-, als auch Gruppen-spezifische Muster der Effekte vom Landnutzungstyp identifiziert werden.

- Umweltfilterprozesse prägen die funktionelle Zusammensetzung der Bodenfauna-Gemeinschaft in langfristig intensiv genutzten Grünländern.

- Eine kurzfristige starke Störung, wie etwa Bodenverdichtung oder Düngung, kann sich erheblich auf die Gemeinschaft der bodenlebenden Invertebraten auswirken. Die Resistenz der Bodenfauna und auch deren Resilienz nach der Störung ist abhängig von der Landnutzungsgeschichte und von der funktionellen Zusammensetzung der Gemeinschaft.